|

|

|

|

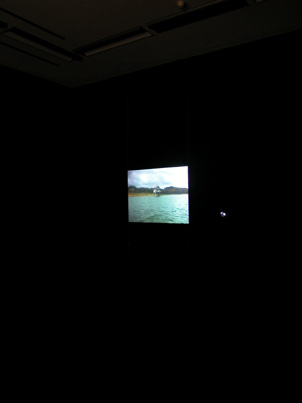

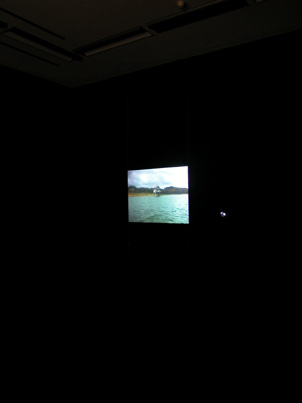

Florian Pumhösl, "Lac Mantasoa",

2000, Installationsansicht, Courtesy: Galerie Krobath Wimmer,

Wien. Foto: Rainer Iglar |

Lac Mantasoa, 2000

11:54 Min., ohne Ton

Unterwasserkamera: Daniel Abed-Navandi

Editing: Rita Hochwimmer, Torsten Heinemann

Dank an: Rajemsm Philibert, Robin Ranoarivony, Flavien Raveloson

Hochofen

Lycée Polytechnique

Kino und Theatersaal der Schule in der ehemaligen Munitionsfabrik

(nicht in Gebrauch)

Reservoir Lac Mantasoa

Privates Feriendomizil des ersten Präsidenten

Überreste der Mine und des Waldes am Grund des Stausees

"Lac Mantasoa" entstand als erste der hier gezeigten Videoinstallationen,

in denen signifikante Stadtentwicklungen in Ost- und Südostafrika

dargestellt werden. Es ist der Versuch einer visuellen Bestandsaufnahme,

die auch die Grenzen zwischen dem künstlich Geschaffenen und

dem natürlich Entstandenen erforscht. Der selektive Charakter

der Bilder wird durch die Konzentration auf ihre Präsenz im

Raum und durch den Verzicht auf Gepflogenheiten des dokumentarischen

Erzählens deutlich.

Die Abfolge von politischen und architektonischen Entwicklungen,

die mit diesen Bildern in Verbindung gebracht werden kann, verdeutlicht

den prozesshaften Charakter von Modernisierung.

Mitte des 19. Jahrhunderts stand die Merina-Dynastie,

die am Ende des 18. Jahrhunderts nahezu ganz Madagaskar unter ihrer

Herrschaft vereinigt hatte, zunehmend im Interessenkonflikt zwischen

ihrer politischen Selbständigkeit und der Öffnung gegenüber

den europäischen Kolonialmächten; diese trieben die wirtschaftliche

Ausbeutung und Missionierung voran und waren im Begriff, die noch

nicht besetzten Gebiete Afrikas untereinander aufzuteilen. Einige

Staaten, darunter auch Madagaskar, versuchten, durch selbst gewählte

Isolation den kolonialen Ambitionen entgegenzuwirken.

Die Geschichte des Industriekomplexes, den der Franzose Jean-Baptiste

Laborde zu dieser Zeit im zentralen Hochplateau etwa 60 Kilometer

östlich der Hauptstadt Antananarivo errichten ließ, ist

in jeder Geschichtsschreibung Madagaskars notiert. Geplant war eine

Industriestadt europäischen Zuschnitts: Soatsimanampiovana,

die "Schöne, die sich nicht verändert", sollte

rund um Bergbau und Industrie Wohn-, Erholungs- und Repräsentationsbauten

versammeln. Bis Laborde wegen seiner Beteiligung an einem Komplott

gegen die Merina-Regentin Ranavalona II. des Landes verwiesen wurde,

waren neben dem Erzbergwerk, einem Hochofen, seinem Wohnhaus und

einer Residenz für die Königin einige Fabrikgebäude

fertig gestellt. Dort wurden Waffen, Munition, Glas und Keramik

sowie Ziegel, Seide, Kohle und Blitzableiter hergestellt. Unmittelbar

nach Labordes Ausweisung wurden die Anlagen von Zwangsarbeitern,

die sie errichtet und betrieben hatten, zerstört.

Während der Diktatur der französischen Kolonialmacht,

die ab 1895 das Land annektiert hatte, wurde im Zuge weitreichender

Infrastrukturprojekte während der Kolonialherrschaft 1936/37

unweit des Dorfes Mantasoa ein Stausee von rund zwölf Kilometer

Länge angelegt, der einen Teil der noch übrigen Anlagen

überflutete. Er dient bis heute als Wasserreservoir für

die umliegenden Reisanbaugebiete; an seinen Ausläufern befinden

sich kleine Kraftwerke. Seither hat sich die Region um den Stausee

zu einem Naherholungsgebiet entwickelt, vorwiegend frequentiert

von der Oberschicht Antananarivos und von ausländischen Geschäftsleuten.

Das Gelände des ehemaligen Industriekomplexes wurde mehrfach

adaptiert, umgewidmet, geschliffen oder ergänzt. Die Videoaufnahmen

bilden charakteristische Ausschnitte des gegenwärtigen Bestandes

im Gebiet des Stausees und des Ortes Mantasoa ab. Unweit von dem

heutigen Ortsanfang liegen in unmittelbarer Nachbarschaft der gut

erhaltene Hochofen und die zwischenzeitlich zur Kaserne umfunktionierte

Munitionsfabrik, die dem dort ansässigen Lycée Polytechnique

(errichtet 1957) angegliedert wurde. Im ehemaligen Wohnhaus Labordes

im Zentrum von Mantasoa wird die Geschichte des Ortes in einer permanenten

Ausstellung präsentiert.

Eine der Staumauern des Reservoirs befindet sich etwa drei Kilometer

vom Ort Mantasoa entfernt; hier liegen entlang des Seeufers einige

Hotelanlagen und Villen, darunter das private Ferienhaus des ersten

Präsidenten der seit 1960 unabhängigen Republik Madagaskar,

Philibert Tsiranana; seit dessen Entmachtung 1972 verfällt

es langsam. Auf dem Grund des im Gebiet der ehemaligen Anlagen zwischen

9 und 13 Meter tiefen, grünlich-trüben Sees befinden sich

neben den Resten des vor der Errichtung weitgehend abgeholzten Baumbestands

einige Mauerfragmente, die von Anlagen zur Kohleherstellung und

dem Erzbergwerk stammen. Der Seeboden ist von einer nahezu ebenen

Schicht aus Sedimenten bedeckt.

Florian Pumhösl

|